Подлинная жизнь тылового города

…Показана на выставке «Тыл. Железные башмаки»

Каждые пять лет, как только случается очередной юбилей Победы, Пермская государственная художественная галерея обязательно напоминает пермякам, что в годы войны в её стенах спасались сокровища Третьяковки и девяти других музеев. Как правило, напоминание происходит с помощью выставки спасённых шедевров. Именно так всё было, например, пять лет назад, когда на выставке «Спасибо, Урал!» в Перми побывали хрестоматийные картины русских классиков, в том числе «Переход Суворова через Альпы» Василия Сурикова. Простой и очень благодарный приём. Однако на сей раз от него отказались.

Выставка «Тыл. Железные башмаки» посвящена не только живописи, но и в целом культуре и быту тылового города и полностью построена на пермском материале. В первую очередь, конечно, на экспонатах из запасников галереи. Помогли и другие музеи, а также просто пермяки: так же, как при подготовке прошлогодней выставки к 100-летию начала Первой мировой войны, галерея призвала жителей города нести памятные артефакты. Получился диалог: идя по выставке, посетитель слева видит художественные инсталляции, а справа — что-то вроде огромного настенного фотоальбома, где фотографии из личных архивов приклеены коричневыми уголками на серый картон и сопровождены написанными от руки выдержками из писем врача Николая Липина.

Хирург Николай Липин прошёл всю войну и погиб за два месяца до победы. Бережно хранящиеся в семье письма правдивы, искренни, написаны изумительным языком. Больше всего Липин беспокоился о том, что его жена слишком много работает и четверо детей остаются без присмотра. Если б он знал, как сложится судьба этих детей, он был бы горд и счастлив: все они стали успешными учёными, дочь продолжила его дело, став известным врачом.

Художественная часть выставки в основном состоит из живописи и графики, которые пополнили запасники галереи в военные годы. Сегодня в бюджете уже несколько лет нет денег на закупку произведений искусства для музея, а во время войны такие средства находились, и фонды галереи пополнились 1200 работами советских, русских и зарубежных авторов. Многие можно увидеть в экспозиции, но очень непросто идентифицировать: экспозиция построена по принципу открытого хранения, картины висят от пола до потолка, сплошным массивом, и вместо отдельных этикеток снабжены общим списком.

Здесь главное — не отдельные экспонаты, а общее впечатление, атмосфера, считает Надежда Беляева. В военные годы население Молотова утроилось, жить приходилось в тесноте, и теснота экспозиции — отражение этой ситуации.

В военное время галерея закрылась для посещений, но готовила передвижные выставки, в том числе для госпиталей, а также предоставила помещения для изготовления агитационных плакатов. Эти плакаты — как копии «Окон РОСТА», нарисованных, например, Кукрыниксами с текстами Маршака, так и местные, работы художника Черемных и поэта Д'Актиля — самые, наверное, яркие экспонаты в «художественной» части выставки.

Авторы экспозиции старались отразить все аспекты тыловой культуры: здесь и издательства, и СМИ, и театры, и библиотеки. Но тема эвакуированных в Молотов столичных музеев всё же доминирует, поскольку именно она дала художнику-экспозиционеру Кате Бочавар ключ к оформлению экспозиции. Все перегородки и витрины выполнены из фанерных ящиков с грубыми надпечатками: «ГМИИ им. Пушкина», «Музей искусства народов Востока» и т. п. — в таких ящиках прибывали в Молотов эвакуированные произведения искусства.

Авторы экспозиции старались отразить все аспекты тыловой культуры: здесь и издательства, и СМИ, и театры, и библиотеки. Но тема эвакуированных в Молотов столичных музеев всё же доминирует, поскольку именно она дала художнику-экспозиционеру Кате Бочавар ключ к оформлению экспозиции. Все перегородки и витрины выполнены из фанерных ящиков с грубыми надпечатками: «ГМИИ им. Пушкина», «Музей искусства народов Востока» и т. п. — в таких ящиках прибывали в Молотов эвакуированные произведения искусства.

Начавшись как выставка документов и фотографий, картин и плакатов, «Тыл. Железные башмаки» постепенно «овеществляется», становится всё более предметной, осязаемой, объёмной. В ней появляется жизнь — подлинная жизнь тылового города. В создании этой, самой эффектной и самой человеческой части экспозиции, приняло активнейшее участие Пермское отделение Союза журналистов России, благодаря которому была использована коллекция «звездинца», военного корреспондента, историка и краеведа Аркадия Константинова. Прямо скажем: без экспонатов Константинова ничего не получилось бы. Во всяком случае, так не получилось бы.

Коллекция Константинова — это целый мир. Тут всё: от мебели до бижутерии, не говоря уже о документах — письмах, фотографиях, всевозможных удостоверениях. Всё в отличной сохранности.

Благодаря Константинову в экспозиции «Тыл. Железные башмаки» появились не только самые эффектные экспонаты, но и герои. Например, Азияс Пинкасович Фатер. Эмигрант из Польши, он прошёл фильтрацию, был определён на жительство в Молотов, здесь женился, отсюда пошёл на фронт, а вернувшись, стал известнейшим в городе портным, страшно популярным — все модницы мечтали к нему попасть.

В экспозиции — пальто и женский костюм его работы, а также его фото в военной форме.

Это счастливая история. Есть и грустные — например, судьба Жана Пивоварова, которому посвящена небольшая инсталляция из скрипки, фотографий и документов.

Когда мальчик родился, его хотели назвать Павлом, но в ЗАГСе родителям сказали, что это имя царское и лучше взять какое-нибудь революционное. Назвали Жаном. С детства мальчик интересовался музыкой, по его настоянию родители купили скрипку, которая стала его первым инструментом. Постепенно Жан, обучаясь музыке, научился играть на всех инструментах, которые были в оркестре оперного театра! Но стать музыкантом ему не было суждено: будучи совсем юным, он был призван на фронт и погиб очень быстро.

А скрипка выжила и в контексте выставки стала символом культуры, которая прошла через человеческие потери и сохранилась в годы войны.

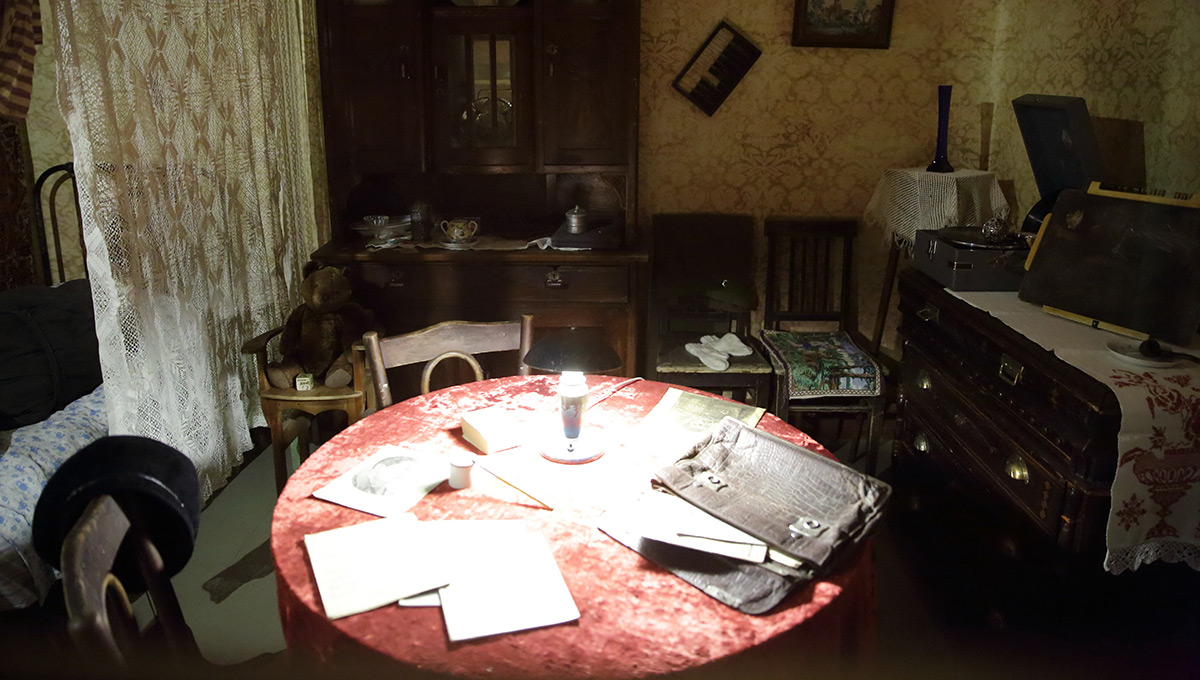

Из предметов коллекции Аркадия Константинова художник Всеволод Аверкиев создал… самую настоящую коммуналку. Посетители выставки реагируют на этот её раздел примерно так же, как на музей «Квартира строителей социализма» в Краснокамске, — узнают «свои» вещи: «Ой, а у меня был точно такой же коврик! И салазки я помню!»

В этой «коммуналке» с одной стороны от зрителя — общий коридор, где аккуратно стоят галошки, детские ботиночки, те самые салазки. С другой стороны — жилая комната, занавеской разделённая на гостиную и спальню: круглый стол под плюшевой скатертью, настольная лампа-«грибок», потёртый коврик на стене. Абсолютно «живой» интерьер. Да ещё и кошка мяучит — вся выставка сопровождается «точечными» звуками, «подогнанными» под контекст: то стрекот пишущей машинки, то стук колёс…

Из этой коллекции пришли и железные башмаки, которые дали выставке название: была такая обувь у рабочих горячих цехов, которая надевалась на обычные сапоги или ботинки и предохраняла их от огня. Впрочем, Надежда Беляева предлагает ещё одну, метафорическую трактовку названия: в сказке о Финисте — Ясном соколе героиня должна была износить три пары железных башмаков, чтобы найти суженого. Для победы в войне нужно было такое же упорство и такой же труд.

Выставка «Тыл. Железные башмаки» работает в Пермской государственной художественной галерее до 30 июля.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.